Resumen

Fundamentación: Las tradiciones culturales tienen marcada

influencia en las comunidades esmeraldeñas. Es imprescindible acercarse a esas influencias en el parto dentro del

proceso salud-enfermedad.

Objetivo: analizar el comportamiento de la medicina ancestral durante el parto en

afrodescendientes asentados en la ribera del río Santiago.

Método: estudio de tipo mixto, con diseño transversal, etnográfico- observacional y de alcance

descriptivo, que permitió acercarse a la realidad sobre los comportamientos con

medicina ancestral durante el parto en afrodescendientes. Se aplicó un

cuestionario dirigido a la comunidad para conocer aceptación, uso e influencia

del aspecto cultural durante el parto; además, una entrevista a agentes

culturales para determinar el impacto que se refleja acorde al perfil

histórico. Se contó con una muestra probabilística de 250 personas

pertenecientes a 5 comunidades y de agentes ancestrales pertenecientes a las

comunidades.

Resultados: el 92% de los encuestados manifestaron practicar la

medicina tradicional durante el parto y etapa puerperal; 46% mencionó estar

satisfechos con los beneficios de las prácticas ancestrales. El 68% de las

personas han asistido o asistirían a la atención del parto con saberes

ancestrales. El 44% reflejó estar de acuerdo con el aporte que han realizado

las parteras, evaluando como buenos sus cuidados en el 42%. El impacto de estas

prácticas culturales en la salud materno – infantil se ha reflejado en pocas

complicaciones leves. Se usan normas de bioseguridad y se toman en cuenta

procesos fisiológicos para la atención de las gestantes.

Conclusión: es evidente e importante la práctica e influencia

positiva de las tradiciones culturales en la población afrodescendiente de las comunidades

durante la atención del parto y recuperación puerperal.

Palabras clave: saberes ancestrales; comportamiento; parto; afrodescendientes.

Abstract

Background: Cultural traditions have a strong influence on

the communities of Esmeraldas. It is essential to approach these influences in

childbirth within the health-disease process.

Objective: to analyze the behavior of ancestral medicine

during childbirth in Afro-descendants settled on the banks of the Santiago

River.

Method: a mixed-type study, with a cross-sectional,

ethnographic-observational and descriptive scope design, which allowed to approach

reality about behaviors with ancestral medicine during birth in

Afro-descendants. A questionnaire addressed to the community was applied to

know acceptance, use and influence of the cultural aspect during childbirth; In

addition, an interview with cultural agents to determine the impact that is

reflected according to the historical profile was carried out. There was a

probabilistic sample of 250 people belonging to 5 communities and ancestral

agents belonging to the communities.

Results: 92% of respondents stated that they practice

traditional medicine during childbirth and the puerperal stage; 46% mentioned

being satisfied with the benefits of ancestral practices. 68% of people have

attended or would attend childbirth care with ancestral knowledge. 44% said

they agreed with the contribution made by midwives, assessing their care as

good in 42%. The impact of these cultural practices on maternal and child

health has been reflected in few minor complications. Biosafety standards are used,

and physiological processes are taken into account for the care of pregnant

women.

Conclusion: the practice of cultural traditions in the

Afro-descendant population of the communities during childbirth care and

postpartum recovery is evident, important and exerts a positive influence.

Keywords: ancestral knowledge; behavior; Birth;

Afro-descendants.

Comportamiento y saberes ancestrales

durante el parto en afrodescendientes de la ribera del río Santiago del cantón Eloy Alfaro

Se define como medicina tradicional a todo el

conjunto de conocimientos, aptitudes y prácticas basados en teorías, creencias

y experiencias de las diferentes culturas, sean o no explicables, usados para

el mantenimiento de la salud, así como para la prevención, el diagnóstico, la

mejora o el tratamiento de enfermedades físicas o mentales (Organización Mundial

de la Salud, OMS, 2016).

Las costumbres y hábitos de las personas son un condicionamiento en el

momento de la atención de salud, teniendo igual comportamiento en la atención

de mujeres durante el embarazo y parto, lo que se encuentra en momentos

apegados actitudes adquiridas en su medio.

El parto y nacimiento son el principio y punto de partida de la vida y

son por ello, procesos que afectan al resto de la existencia humana. De ahí que

la humanización del parto constituya una necesidad urgente y evidente (Ministerio

de Salud Pública, MSP, 2013).

Muchas mujeres mueren de complicaciones que se producen durante el

embarazo y el parto o después de ellos. La mayoría de esas complicaciones

aparecen durante la gestación, aun siendo prevenibles o tratables. Cada día

mueren aproximadamente casi 830 mujeres por causas prevenibles relacionadas con

el embarazo y el parto. Un 99% de la mortalidad materna corresponde a los

países en desarrollo y entre unas de las causas se encuentra el aspecto

cultural (OMS, 2018).

Acorde a los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)

en el 2016, estableció que, de los partos presentados en ese año, un total de

8092 partos fueron asistidos en casa por agentes ancestrales por preferencias

de las gestantes, en su mayoría tenían que ver por aspectos culturales.

Es por ello la importancia de conocer el comportamiento de la comunidad

al momento de la atención para tener mayor grado de aceptación de esta. Con un

enfoque intercultural y una perspectiva analítica se pretende realizar la labor

investigativa con relatos de las experiencias de las situaciones palpadas por

las parteras de 5 comunidades del cantón Eloy Alfaro, para así demostrar a la

comunidad información que ayude a conocer y reconocer el esfuerzo que estas

realizan.

En el contexto del desarrollo del

estudio se encuentran agentes ancestrales que son los encargados de brindar

atención acorde a sus costumbres, siendo las parteras son mujeres

pertenecientes de diferentes comunidades las cuales conllevan la labor y

práctica ancestral para la percepción, protección y cuidado de la salud,

resaltando más la tarea en la atención del parto ancestral de las mujeres que

buscan esta alternativa para la atención humanística y afectiva que estas

brindan a la parturienta.

El Ministerio de Salud Pública está

capacitando a todas las mujeres en periodo de gestación como a las parteras,

con el propósito de fortalecer las capacidades con los pasos de sensibilización

del personal de salud y justamente lograr una completa a un embarazo parto o

puerperio culturalmente adecuado para cada una de las creencias, y saberes. Así

se cumpliera a cabalidad los derechos de las mujeres y la implementación y las

salas de psicoprofilaxis para lograr una atención de calidad y calidez (MSP,

2013).

Entre los principales factores que

influyen en la preferencia de la mujer por la atención de la partera tradicional

se encuentran las barreras económicas, que se configuran como una traba en el

acceso a la atención institucional del parto. Las mujeres tienen confianza en

las parteras tradicionales, están cercanas y son de la misma cultura, la

familia y los líderes comunitarios presionan a la mujer para su atención por

esta agente tradicional. Estos elementos, conjuntamente con la calidad de los

servicios hospitalarios, son otros factores que marcan la preferencia femenina

por la partera tradicional (Laza, 2015).

Método

Se desarrolló un estudio usando como

tipo de investigación mixto (Cuan/ cual), con alcance descriptivo y de tipo

transversal, que permitió acercarse a la

realidad sobre los comportamientos de la medicina ancestral durante el parto en

afrodescendiente y el impacto que presenta a través de la prevalecía de

complicaciones materno infantil. Se contó con una muestra de 250 personas

pertenecientes a 5 comunidades del lugar de estudio y 5 agentes ancestrales

pertenecientes a cada comunidad, usando para su selección un muestreo

probabilístico por racimos durante el tiempo comprendido entre enero y abril

del año 2018.

Los métodos utilizados fueron el etnográfico

y empírico observacional, que permitieron determinar los comportamientos y

saberes ancestrales de quienes se autoidentificaron como afrodescendientes

durante la atención del parto en el tiempo de aplicación de los instrumentos y

los teóricos histórico-lógico y deductivo-inductivo; las variables determinaron

la preferencia de las usuarias en cuanto a la atención de parteras mediante

aspectos culturales o en espacios médicos con la atención occidental,

percepción del nivel de satisfacción en cuanto a las medidas brindadas por

agentes ancestrales y la frecuencia de complicaciones que se presentan durante

el parto. Como técnicas de recolección de datos fueron utilizadas un

cuestionario de selección múltiple, entrevistas con los agentes ancestrales y

la observación directa.

Para el procesamiento de los datos, se

tabularon las encuestas en una tabla Excel, y en el software SPSS 23,

obteniéndose resultados en porcentajes. Estos resultados se plasmaron en

figuras. Los datos de la guía de observación y entrevistas se redactaron en

forma de texto en Microsoft Word.

Resultados

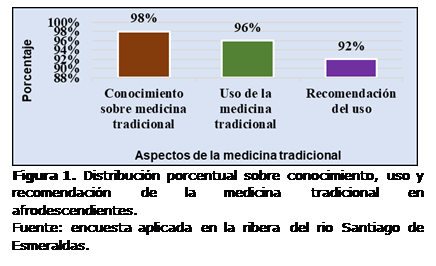

A través de la aplicación de los instrumentos a jefes

de familias, se establecieron parámetros acerca de sus conocimientos,

percepción y uso de la medicina tradicional (Figura 1). Se encontró que el 98%

de las personas autoidentificadas como afrodescendientes poseían conocimientos

sobre la medicina tradicional, en el 92% de las familias se usa la medicina

tradicional como medio terapéutico de primera elección y el 94% mencionaron que

recomendarían su uso por los remedios naturales que  ofrece.

ofrece.

En las comunidades que se desarrolló el estudio se evidenciaron diversas

formas de expresión y práctica de los saberes ancestrales de la comunidad

afrodescendiente; entre los más notorios se reflejaron la presencia de los

agentes culturales denominados como curanderos, las parteras que son las

encargadas de la atención materno- infantil, y entre otras expresiones aquellas

reflejadas con aspectos rítmicos culturales o de danza.

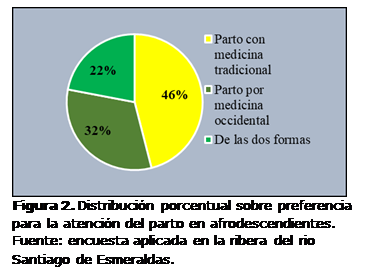

En cuanto a la preferencia al momento de la

elección para la atención durante el parto (Figura 2), el 46% escogió como

primera elección el parto cultural, el 32% el parto de la medicina occidental y

el 22% destacaron escoger ambas opciones, destacando que la mayor tendencia del

uso de la medicina occidental se encontró en adolescentes, refiriendo que esta

atención se hace con enfoque intercultural.

En cuanto a la preferencia al momento de la

elección para la atención durante el parto (Figura 2), el 46% escogió como

primera elección el parto cultural, el 32% el parto de la medicina occidental y

el 22% destacaron escoger ambas opciones, destacando que la mayor tendencia del

uso de la medicina occidental se encontró en adolescentes, refiriendo que esta

atención se hace con enfoque intercultural.

Se observó que las gestantes que acudían a la atención con las parteras

de sus comunidades para los controles prenatales contaban con fechas previas

establecidas para su cuidado, en donde las parteras o mujeres que brindan la

atención contaban con su material previamente preparado acorde a la edad

gestacional, al igual se verificaba la atención con el personal del equipo de

salud público de la comunidad, lo que refleja que existe integración

intercultural con el sector de la salud occidental, en donde el personal

realiza seguimiento a las parteras para verificar si han acudido nuevas

gestantes a la atención o si alguna presenta complicaciones para ser referidos

a niveles de salud de mayor complejidad para evitar complicaciones materno

infantil.

Entre las actividades que se ejecutan por parte de las parteras durante

el control de las embarazadas se hallaron el cálculo de la edad gestacional,

fechas probables de parto, maniobras caseras para establecer vitalidad fetal,

posiciones del feto, determinar posibles riesgos o complicaciones obstétricas y

consejería de cuidados durante el embarazo.

A través de la entrevista se estableció que

las mujeres dedicadas a esta práctica de atención de parto son en su mayoría

adultas o de la tercera edad, que sus inicios fueron en edades tempranas y que

sus conocimientos generalmente fueron transmitidos por familiares, mencionado

que:

Partera 1: “yo he sacado

muchachos desde los 25 años más o menos; esto yo lo aprendí de nuestros mayores

porque ellos eran lo que sabían todas estas cosas de partería”.

Partera 1: “yo he sacado

muchachos desde los 25 años más o menos; esto yo lo aprendí de nuestros mayores

porque ellos eran lo que sabían todas estas cosas de partería”.

Partera 2: “mi mamá era partera

y partera buena, desde que ya yo me hice a marido ya ella me dejaba ayudarle

cuando venían a parir y de ahí yo fui aprendiendo poco a poco y fui heredando

esas enseñanzas de mi madre”.

Partera 3: “bueno yo tengo

unos 30 años en la práctica; eso lo aprendí de mis ancestros. Lo principal y

más importante de una partera es que ella debe ser madre y de varios hijos; así

comprendemos el dolor y la angustia que siente la parturienta y sabemos cómo

ayudarla”.

Partera 3: “bueno yo tengo

unos 30 años en la práctica; eso lo aprendí de mis ancestros. Lo principal y

más importante de una partera es que ella debe ser madre y de varios hijos; así

comprendemos el dolor y la angustia que siente la parturienta y sabemos cómo

ayudarla”.

Partera 4: “yo desde los 35

años realizo la práctica porque mi mama vivía en la montaña y allá no había

parteras, entonces ella cuando iba a parir se tiraba al piso y nos decía como

sacar al muchacho”.

Partera 4: “nací en el campo

y del campo soy hecha porque aquí tengo todo lo que necesito para vivir. Soy

partera desde los 28 años más o menos, no recuerdo bien, lo aprendí de mi

abuela y de mi madrina”.

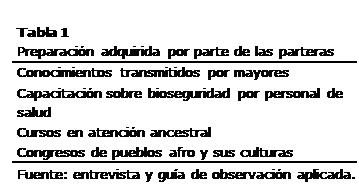

Se determinó que las agentes culturales

dedicas a la atención del parto cuentan conocimiento fortalecidos a través de

actualizaciones continuas (Tabla 1), en donde aparte de lo aprendido en su

entorno tanto el personal de salud de la comunidad como otras organizaciones,

se dedican a la capacitación en temas de bioseguridad y los conceptos básicos

de la embarazada y su parto.

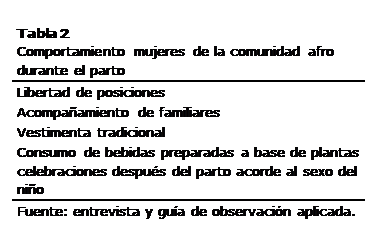

En cuanto al comportamiento de las mujeres

afros durante la atención del parto por este medio (Tabla 2), se identificaron

medidas como libertad de posiciones para la etapa de alumbramiento,

acompañamiento conjunto de familiares, toma de preparados a bases de plantas.

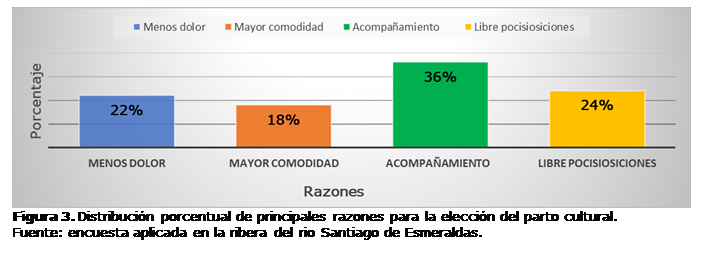

Entre las principales razones de las mujeres para escoger como primera

elección el parto cultural (ver Figura 3), se encontraron la percepción de

menos dolor durante el parto, les genera mayor comodidad, se les permite el

acompañamiento de familiares cercanos y parto a libre posición acorde a la

comodidad de la parturienta.

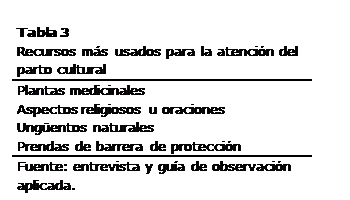

En cuanto a los recursos que usan las parteras durante la etapa de parto

(ver Tabla 3), se observaron el uso de plantas medicinales usados para inducir

el parto y disminuir el sangrado en el puerperio, uso de aspectos religiosos

como oraciones acordes a sus costumbres, ungüentos naturales que se colocan a

la parturienta para mejorar la expulsión y además el uso de barreras de

protección entre las más  comunes los guantes para los

comunes los guantes para los  procedimientos.

procedimientos.

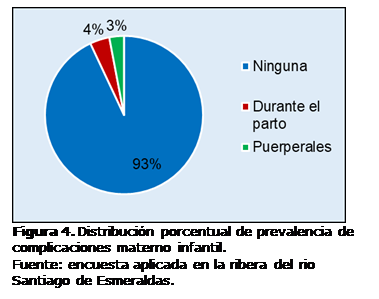

Al determinar

las complicaciones obstétricas que se han presentado en los últimos 2 años

(Figura 4), acorde a datos de las parteras y personal del centro de salud, se

establecieron que el 93% manifestaron que no han presentado ninguna

complicación, el 4% que se presentaron complicaciones en el puerperio y el 3%

durante el parto.

Al determinar

las complicaciones obstétricas que se han presentado en los últimos 2 años

(Figura 4), acorde a datos de las parteras y personal del centro de salud, se

establecieron que el 93% manifestaron que no han presentado ninguna

complicación, el 4% que se presentaron complicaciones en el puerperio y el 3%

durante el parto.

Discusión

Después del análisis gráfico, se puede mencionar que dentro de las

comunidades estudiadas las parteras y sus prácticas reciben un gran porcentaje

de aceptación. Se percibe por parte de la población que los factores culturales

y los saberes ancestrales alcanzan un índice valioso dentro de la atención del

parto ancestral y que las parteras juegan un papel importante dentro de estas

comunidades y de la sociedad. Se asume así que poco o nulos son los casos de

complicaciones maternas e infantiles presentadas en estas poblaciones luego de

la atención de un parto por las comadronas.

Asimismo, califican como buena la atención de las parteras que habitan

en esta población afrodescendiente del norte de la provincia.

Estos resultados concuerdan

con la investigación realizada por Alarcón, Sepúlveda y Alarcón (2015)

en Colombia, denominada “Las parteras,

patrimonio de la humanidad”, en el cual sus resultados confirman que las

parteras continúan jugando un importante papel en la salud materna en varios

países del mundo, dado por la amplia aceptación en las comunidades; reciben

capacitación en buenas prácticas y pueden detectar alteraciones tempranas del

embarazo y el parto. Sin embargo, en otros países este oficio se halla

prácticamente en el ocaso, está reducido a zonas marginales y no cuentan con apoyo

de los organismos de salud.

Por otro lado, es

satisfactorio conocer que el Modelo de Atención Integral del Sistema Nacional

de Salud en el año 2013 estableció nuevas estrategias para el bienestar de las

comunidades, como promover el uso del conocimiento de las principales plantas

medicinales existentes en la zona, su uso y su forma de preparación, al ser de

vital importancia. Como se apreció en las entrevistas a las parteras en este

estudio, estas personas son la memoria colectiva de nuestra comunidad y sus

aportaciones permiten recuperar y aprovechar conocimientos sobre el uso de las

plantas medicinales tal y como lo han realizado a través de los años, para

mantener la salud de sus hijos, familia, la mujer y la comunidad.

Según las parteras 1, 2, 3, 4

y 5 pertenecientes a la ribera del río Santiago-Cayapas la realización del

parto es un proceso natural aprendido por sus ancestros en el cual los instrumentos

utilizados son procedentes del medio que rodea a cada población.

En primera instancia, las

plantas medicinales a las que les dan diferentes usos, todos en función del

tratado y recuperación de la mujer, así como los rituales en donde todas concuerdan

que el principal es Dios, al cual encomiendan a cada mujer que van a atender

para que le ilumine y guie todo el proceso y se lleve con felicidad y sin

percances. A esto se suman los cuidados principales que se brindan a la

parturienta durante el puerperio, en donde se enfrascan en la alimentación y

preparación de infusiones para eliminar residuos del proceso de parto. Todo

este trabajo que realizan las parteras muestra su accionar en el apoyo

psicológico y biológico.

También hay similitud con la

investigación realizada por Laza (2015) en Cuba, donde se manifiesta que los

factores relacionados con la preferencia de las mujeres de zonas rurales por la

partera tradicional es la confiabilidad, el respeto y los cuidados humanísticos

que estas brindan a la parturienta. A esto se suma su fácil accesibilidad y el

factor ahorro económico.

En las prácticas en la

atención durante el embarazo, parto y puerperio de las parteras tradicionales

se reflejan ciertas diferencias que dependerán de la región de la cual proviene

cada una; es así que en la sierra las parteras llevan todos sus implementos a

la casa de las gestantes e incluyen a los familiares en el proceso, mientras

que en las riberas del rio Santiago-Cayapas de la provincia de Esmeraldas, las

parturientas van a la casa de las parteras para ser atendidas, debido a que

ellas cuentan con un área adecuada en sus casas para el proceso así como de sus

instrumentos y plantas necesarias.

Se refleja que la partería es

una cualidad obtenida por los mayores, un saber heredado por la tradición que

se encamina a la atención de la mujer durante la etapa de gestación, el parto y

el puerperio.

Tanto los datos cualitativos

como cuantitativos marcan la importancia de estas prácticas y su permanencia aún

en las comunidades afrodescendientes del norte de la provincia de Esmeraldas. Esos

datos hacen referencia al gran aporte que reciben de estas prácticas desarrolladas

a base del comportamiento ancestral-cultural que se vive

dentro de cada población, en donde las

parteras resaltan su saber debido a que conocen las costumbres y necesidades

familiares y de la comunidad, emitiendo respeto y confianza durante la atención

del parto, respetando los valores y

principios propios de cada mujer, brindando así fortaleza y seguridad a la

parturienta, lo que hace más llevadero el dolor y permitiendo una participación

más activa de la mujer en el nacimiento de su hijo.

Dentro de las muchas ventajas

de este proceso por las parteras, se puede mencionar los materiales y métodos

que se usan para su práctica, el que ayuda a motivar la siembra y cuidado de las

plantas medicinales en beneficio de la salud poblacional y el cuidado del

entorno medioambiental.

Conclusiones

A través del estudio desarrollado sobre el comportamiento y saberes

ancestrales durante el parto, se determinó que es evidente la práctica de

actividades con aspectos culturales en la población de afrodescendientes de las

comunidades Santiago-Cayapas durante la atención del parto y recuperación de

las mujeres puérperas. La calidad del trabajo de las parteras muestra una

educación familiar tradicional, a partir de métodos de enseñanza basados en lo

empírico, y donde se conjugan cómo manejar el trabajo de parto y cómo usar la

medicina natural como forma de tratamiento, algo de que no se ha de perder,

especialmente por el bien que producen en las comunidades de bajos ingresos

económicos.